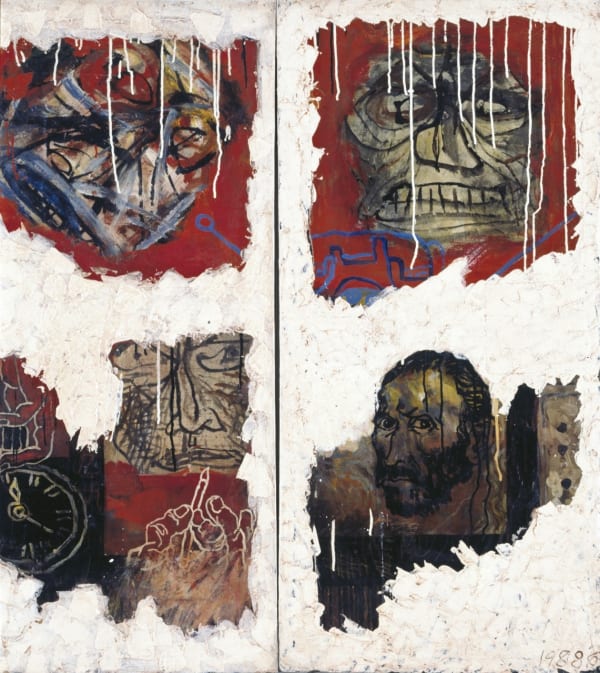

本档案以艺术家的早期探索(1988-2000)与七大核心主题为框架,对作品进行系统整理。它们依次为:本土波普、全球波普、文字与书法、新山水、中西对话、大都市和法自然,截止目前共计1008件作品。

本士波普(1992-,274件)

扎根于中国文化与历史传统,从“本土”出发,融合世界潮流,展现了中国传统图像如何在美学现代化进程中实现重生,并融入本土流行文化。

全球波普(1995-,98件)

流行文化与新消费浪潮在全球范围内迅速兴起,薛松捕捉了这一时代变迁的脉动,将波普艺术的表现手法融入创作。跨国商业符号、流行文化以及明星人物成为全球化象征,也构成薛松这一时期的创作核心。

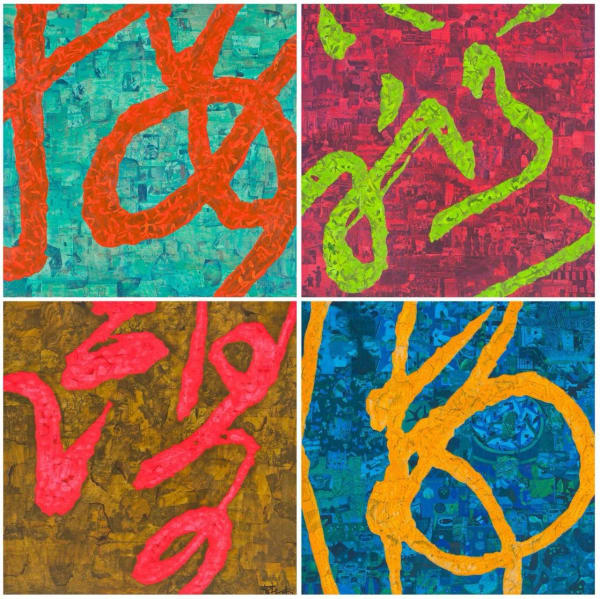

文字与书法(1995-,89件)

文字和书法中的抽象性最令薛松着迷。这一时期的创作逐渐从明确的具象转向更抽象的图式,也继承了对中西文化如何交融的关切。

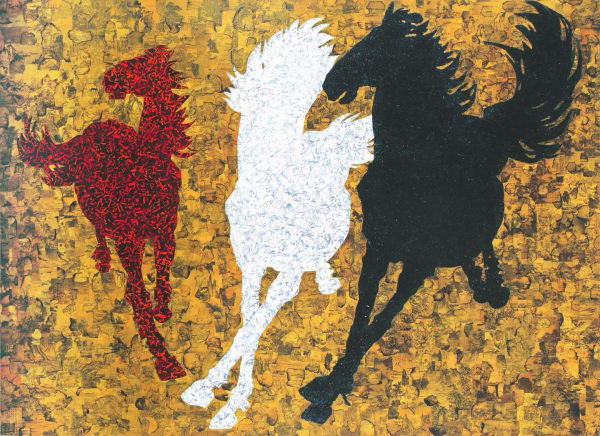

新山水(1997-,250件)

薛松将山水转化为形式框架,通过拼贴西方艺术史、都市风景等多元内容,揭示山水意象与都市化的隐秘关联。对自然的崇拜成为都市异化生活的补偿,体现了对内心宁静与和谐的追寻。

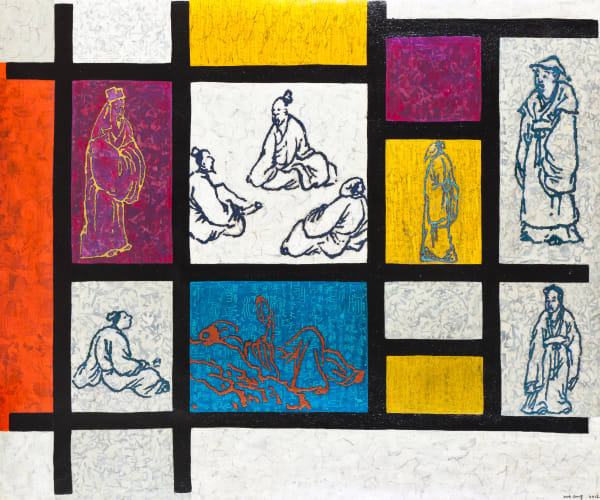

中西对话(1998-, 88件)

薛松通过对中西艺术史经典的拼贴和蒙太奇处理,展现当代中国人精神世界中的多重性。

大都市(1999-,45件)

21世纪初,城市景观新旧更替,建筑工地布满街头巷尾,大量人口从农村涌入城市,薛松用创作记录都市发展的印记,以及人们在其中复杂而微妙的情感。

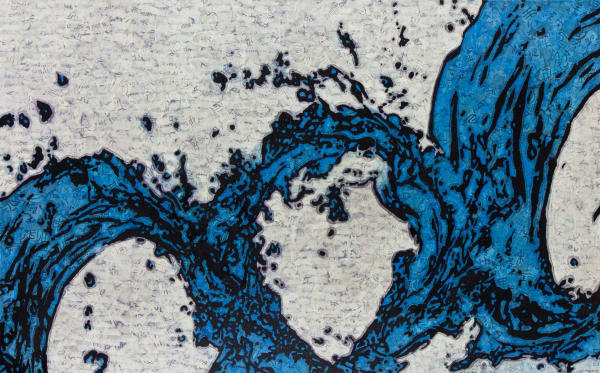

法自然(2019-, 113件)

薛松出生并成长于砀山,自幼便深受老庄哲学的熏陶。“法自然”是经历上海大都市繁华后的“返璞归真”,借助抽象化的表达,在体悟自然之后获得精神性超越。“法自然”系列还是融汇三重自然的尝试,包含物理世界的客观自然,也涵盖文化维度中的自然,囊括数字技术世界—这个数字世界无疑已成为一种无所不包的平行自然。

各系列之界定,以首作诞生为伊始,核心主旨为纲的。“拼贴”作为薛松老师的主要创作手法,素材元素博杂,分类不依外在图像,而依画作内在主旨而定。“对话”为其创作的深层形式,致使系列间存在主题交织。譬如“全球波普”与“本土波普”皆映现艺术家对时代精神之把握,其区分意在辅助理解语境之异,而非作二元割裂。又如“丰子恺”系列,画面虽兼及山水与人物,然其精神内核实为对中国著名散文家、画家丰子恺文心画意之回应,故暂将其置于“本土波普”之列。综上,系列梳理仅旨在为观者提供一条清晰的索解脉络,主题之间亦提倡多重解读,探其深意,得自在之见。